“纽约证券交易所因毫秒级时间误差导致交易异常”“5G基站因同步偏差引发网络延迟”——在数字化时代,时间同步的精确性已成为支撑现代基础设施运转的隐形基石。而实现这一目标的核心设备,正是看似低调却至关重要的时钟服务器。本文将深入解析时钟服务器的工作原理,并探讨其在各领域的技术优势。

一、时钟服务器的工作原理:分层架构下的精准控制

时钟服务器(Time Server)的本质是一套分布式时间同步系统,其核心任务是通过多层级技术架构,为网络中的设备提供统一、可靠的时间基准。其工作原理可分为四个关键环节:

1. 时间源获取:原子钟与卫星信号的融合

时钟服务器通常通过接收GPS、北斗等卫星导航系统的原子钟信号,或直接连接本地铯原子钟/氢原子钟获取原始时间数据。卫星信号提供微秒级精度,而本地原子钟可在信号中断时维持短时高稳定性,形成双重保障。

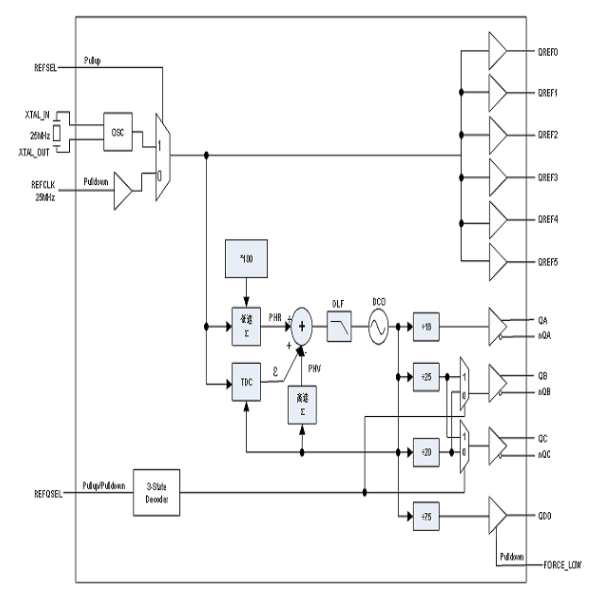

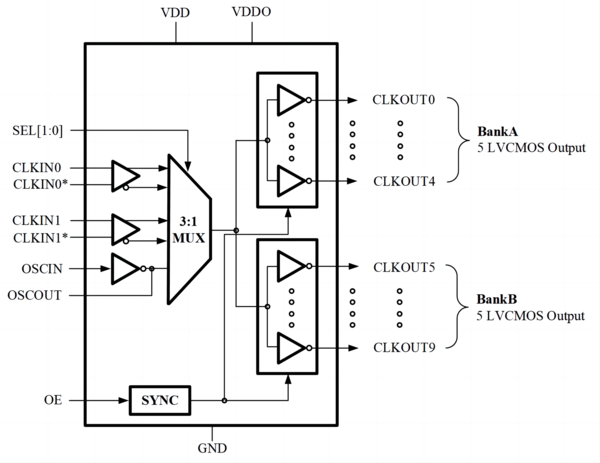

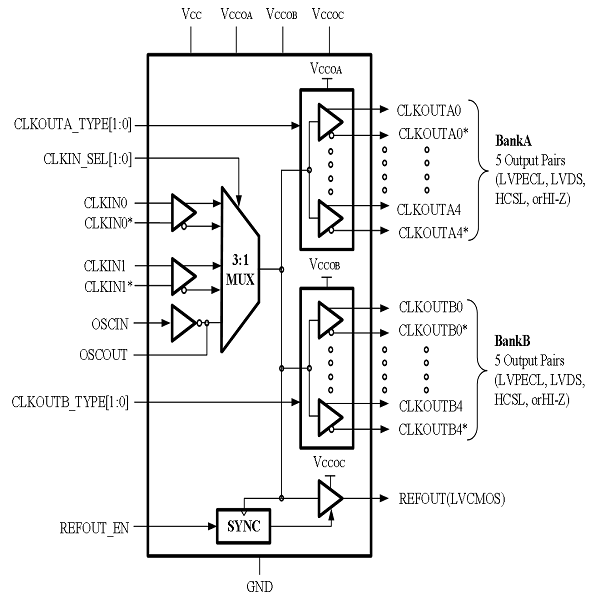

2. 同步算法优化:NTP与PTP的差异化应用

针对不同场景,时钟服务器采用NTP(网络时间协议)或PTP(精确时间协议,IEEE 1588)。NTP适用于广域网,通过多级校时将误差控制在毫秒级;而PTP专为局域网设计,借助硬件时间戳和主从时钟机制,可实现纳秒级同步精度,满足工业自动化、高频交易等严苛需求。

3. 网络延迟补偿:双向时间戳与滤波技术

时钟服务器通过计算数据包的往返时间(RTT),动态修正传输延迟。例如,在金融交易系统中,服务器会采用Kalman滤波算法,预测并抵消网络抖动带来的时间偏差,确保时间戳的绝对可信。

4. 冗余与容灾设计:多主时钟热备架构

为防止单点故障,高端时钟服务器部署多主时钟冗余系统。当主时钟信号异常时,备用时钟可在10毫秒内无缝切换,保障电力调度、轨道交通等关键领域零中断运行。

二、时钟服务器的技术优势:从精准到安全的多维突破

相比传统授时方案,现代时钟服务器通过技术创新实现了六大核心优势:

1. 跨数量级的精度提升

传统NTP服务器的时间误差通常在1-10毫秒,而搭载PTP协议的时钟服务器可达到100纳秒以内精度,相当于将误差缩小了10,000倍。例如,在5G网络中,这种精度保障了基站间的协同波束成形,使超低延迟通信成为可能。

2. 复杂网络环境下的稳定性

通过BMC(最佳主时钟算法)和动态优先级调整,时钟服务器能在网络拓扑变化时自动选择最优时间源。某跨国银行的实测数据显示,即便在跨洲际骨干网中,其时间漂移率仍可控制在0.01ppm(百万分之一)以内。

3. 抗攻击与防篡改能力

针对日益严峻的网络安全威胁,新一代时钟服务器集成了IEEE 1588v2的AES-256加密和NTS(网络时间安全协议)。这些技术可有效抵御中间人攻击,确保金融交易、区块链节点等场景的时间数据不可篡改。

4. 跨平台兼容性与可扩展性

从工业控制系统的Modbus TCP到云计算的NTP over Kubernetes,时钟服务器支持30+种协议适配。某智能制造企业通过部署时钟服务器,将生产线上的PLC、机器视觉系统和物流机器人的时间偏差从±5毫秒降至±50微秒,良品率提升12%。

5. 节能与成本优化

通过精确时间同步,数据中心可实施时间感知型负载调度,使服务器集群的休眠唤醒周期与业务峰值匹配。谷歌的案例表明,该策略可降低15%的电力消耗,同时减少硬件时钟芯片的采购需求。

6. 合规性保障

在电信、金融等行业,时钟服务器需符合ITU-T G.8272(主参考时钟)、MiFID II(金融市场法规)等标准。通过内置合规模式,企业可一键满足审计要求,避免因时间误差导致的合规风险。

在万物互联的时代,时钟服务器已从“隐形守护者”进化为数字化生态的时间中枢。其技术演进不仅关乎效率提升,更成为支撑智能社会可靠运转的战略性基础设施。

时钟系统

时钟系统  芯片

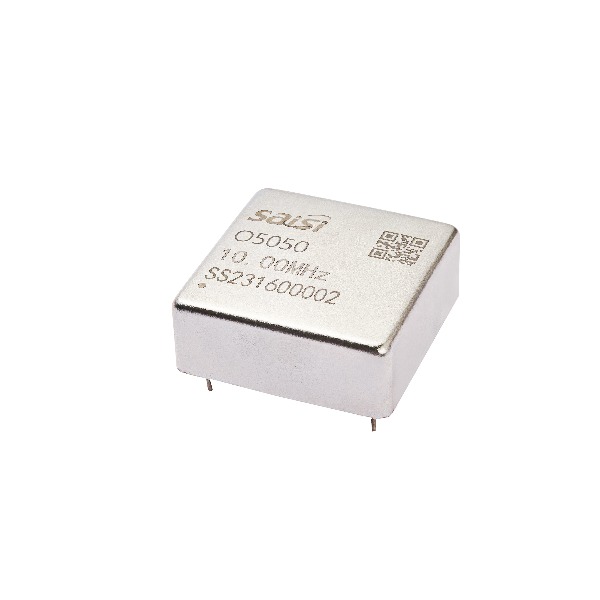

芯片  晶振&原子钟

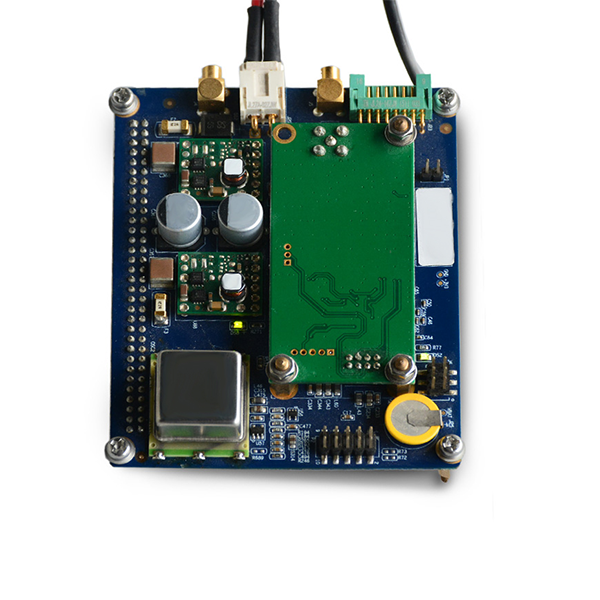

晶振&原子钟  授时板卡 NTP时间同步服务器PTP时间同步服务器时间同步装置授时安全防护装置网同步设备/时频一体化设备子母钟系统BBU池时间同步时统设备钟组设备测试仪器光纤双向设备网管系统语音芯片时钟发生器时钟缓冲器时钟SOC芯片超低噪声OCXO超高稳OCXO小型化OCXO温补晶振TCXO原子钟时钟模块授时模块

授时板卡 NTP时间同步服务器PTP时间同步服务器时间同步装置授时安全防护装置网同步设备/时频一体化设备子母钟系统BBU池时间同步时统设备钟组设备测试仪器光纤双向设备网管系统语音芯片时钟发生器时钟缓冲器时钟SOC芯片超低噪声OCXO超高稳OCXO小型化OCXO温补晶振TCXO原子钟时钟模块授时模块

智能电网

智能电网

通信网络

通信网络

智慧交通

智慧交通

智能楼宇

智能楼宇

数据中心

数据中心

前沿领域

前沿领域

新闻资讯

新闻资讯

联系我们

联系我们

人才研学中心

人才研学中心

加入赛思

加入赛思

关于赛思

关于赛思